「大人になれ」――恩師が送り出す言葉|越圭司(後半)

本シリーズ #CrossoversStories は、日本の若き挑戦者たちの海外バスケット留学を追う連載インタビューです。

本記事では、世代トップPG・越圭司選手のアメリカ挑戦を追います。

越 圭司(こし けいじ)

2009年、愛知県生まれ。小学生から世代別の県選抜に名を連ね、2025年にはB.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2025で優勝とMVPを経験。沖縄移住を経て、全国の舞台でも数々のタイトルを手にした。

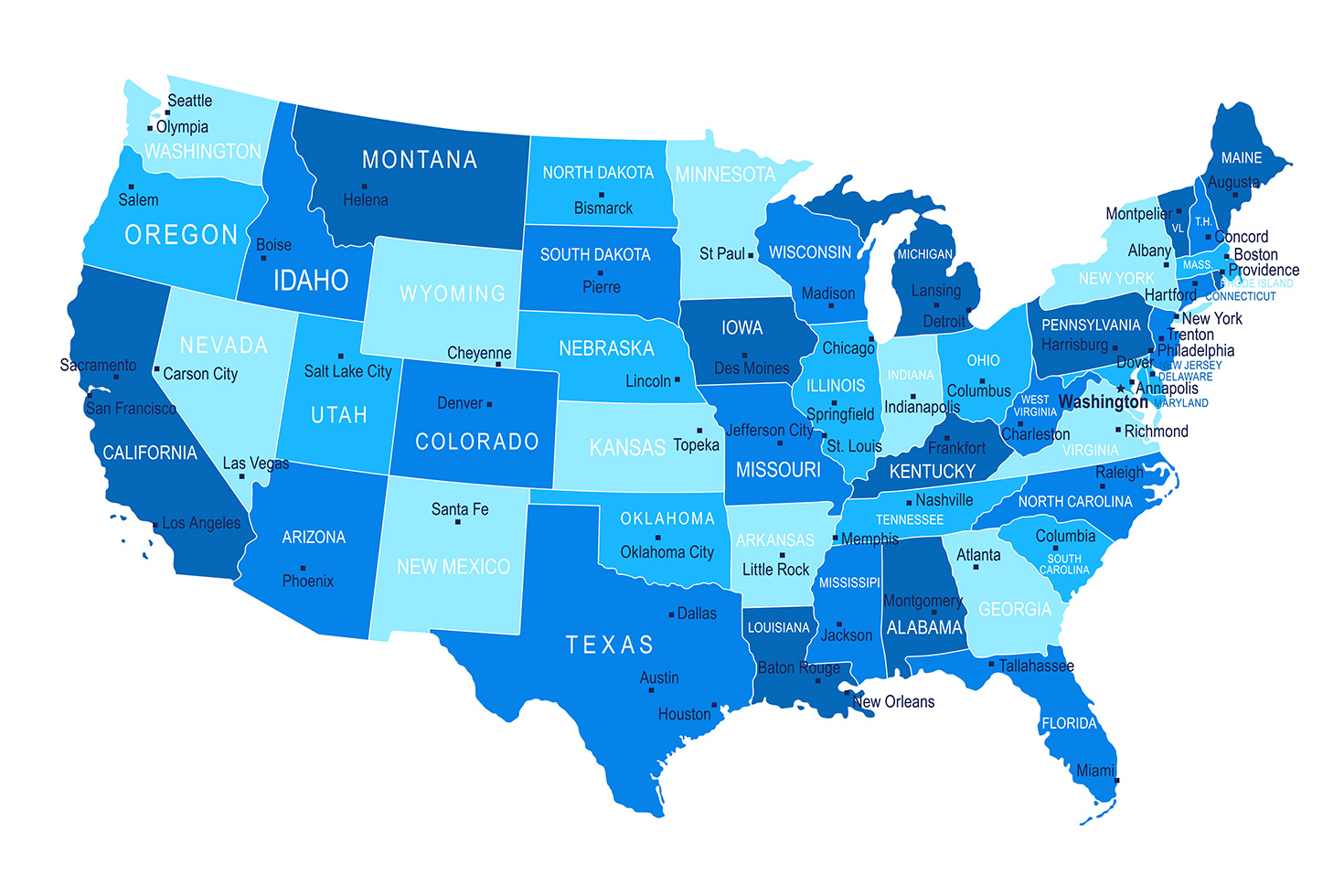

世代No.1ポイントガードと評され、U16日本代表にも選出されたが、彼は立ち止まらない。今年9月、ネブラスカ州オマハのConcordia Lutheran Schoolsへ。将来のNBAを視野に、異国の地での挑戦が始まる。

思い出の体育館に入ると、2人はハーフラインに立ち、遠くのリングを見つめていた。

「あの時のハーフラインからの一投、覚えてるか?」(平下先生)

平下先生の問いかけに、越は笑みを返した。

それは沖縄へ旅立つ直前、仲間と過ごした最後の部活動での出来事だった。

■忘れられない“最後のロングスリー”

体育館でリングを見つめ、2人は笑い合った。

「最後の部活で、圭司に『ハーフから打て!』って言ったんです。1本目は外れたけど、2本目が入った。あれはドラマだったね」(平下先生)

先生が動画を撮っていたが、肝心のシーンは映っていなかった。ただ、ボールが手を離れた瞬間の写真だけが残った。

「写真からは入ったかどうかは分からない。でも、あの場にいた全員が知っている。圭司が決めたことを」(平下先生)

「持ってるな」――その感覚は、後に全国を制し、世代を代表する選手となる彼の未来を予感させるものだった。

■叱ってくれる人は、もういない

インタビューが進むにつれ、先生の言葉はより深くなった。

「アメリカに行けば、君を叱ってくれる人はほとんどいない。だからこそ自分で自分を律しなきゃいけない」(平下先生)

義務教育の三年間で厳しく叱ることにこだわった理由はそこにある。

社会に出れば正しいことを教えてくれる人は減る。だから今のうちに伝えたかった。

「誘惑もある。だから自分の軸を持ち、曲げずに進んでほしい」(平下先生)

越は黙って頷き、時折「はい」と返した。

「こういう人間になりたい、という軸を持っていれば大丈夫だ。流されず、自分を貫け」(平下先生)

先生の声は、まるで旅立つ教え子への餞のようだった。

■「大人になる3年間」

「日本では18歳が成人。あと3年で大人にならなければならない。だから、この3年間は“良い大人になるための時間”だと思って過ごしてほしい」(平下先生)

先生が託したのは『大人になれ』という願い。

バスケの技術だけでなく、人としての姿勢を守り抜くこと。その言葉は16歳の胸に刻まれた。

■涙と笑いのやりとり

「泣きたくなったら親に電話すればいい」(平下先生)

「それはないなー」越が笑う。

「俺だってアメリカで味噌汁が恋しくて泣きそうになったんだから」(平下先生)

異国での孤独を知る先生だからこそ言える言葉。笑い合いながらも、越は真剣に受け止めていた。

■日本で得たものを忘れるな

「アメリカがすべてじゃない。日本で学んだことを絶対に忘れるな」(平下先生)

平下先生はそう念を押す。

礼を大切にする琉球でのチーム文化を例に挙げ、「それを圭司の中で大事だと思うなら、アメリカでも続けてほしい」と語った。

越は「はい」と力強く応えた。

その瞬間、彼はすでにただの生徒ではなく、自分の道を選び、自分で歩き出したアスリートの顔をしていた。

■サインの約束

取材の最後、平下先生は少し照れながら言った。

「僕はまだ圭司のサインをもらっていないんです。立派な大人になって、選手として成長したときに、いちファンとしてサインをもらいに行くのを楽しみにしています」(平下先生)

越は少し照れながら笑った。

その約束は、また新しい未来への伏線になった。

■恩師の願いを胸に

「いいバスケット選手であると同時に、いい大人になってほしい」(平下先生)

恩師の願いはただひとつ。

越圭司は、この夏アメリカに渡った。

それは単なるバスケ留学ではなく、大人になるための3年間の始まりだ。

恩師の言葉を胸に、彼の物語は新たな章へと進んでいく。

インタビュー・文/写真:Meg Tamura

Editor’s Note|編集後記

取材を終えて体育館を出たとき、耳に残っていたのは平下先生の『大人になれ』という言葉でした。

それは単に彼ひとりに向けられたものではなく、すべての若い世代に共通するメッセージです。

アメリカで過ごす3年間は、バスケットボールのキャリアだけではなく、人としての土台を築く時間になるはずです。

選手として称えられる瞬間もあれば、孤独や壁に直面する瞬間もあるでしょう。そんな時こそ、恩師の言葉が彼の背中を押し続けてくれるのだと感じました。